标题:河南七大名刹-->东方转移

少林寺始建于北魏太和十九年(公元四九五年),位于河南省登封市中岳嵩山腹地的少室山下,是禅宗祖庭和少林武术的发源地。 留存大量珍贵文物,如北齐以后的历代石刻四百余品;唐至清代的砖石墓塔二百五十余座;北宋的初祖庵大殿;明代的五百罗汉巨幅彩色壁画;清代的少林拳谱和十三和尚救秦王等彩色壁画等。

洛阳白马寺是佛教传入中国后创建的第一座寺院,有中国佛教“祖庭”和“释源”之称。史载东汉永平七年(公元六十四年)明帝遣使赴西域求佛法,三年后天竺高僧摄摩腾、竺法兰应汉使请以白马载佛经返洛阳,翌年帝命建寺为记白马驮经之功,故名白马寺。该寺古建筑保存完整,一九六一年被政府列入第一批全国重点文物保护单位。

开封大相国寺创建于北齐天保六年(公元五五五年),原名建国寺。传说中原为战国时信陵君宅院。七世纪初唐睿宗诏改寺名为大相国寺。宋朝大相国寺作为当时京城最大佛寺受皇帝崇奉,成为鼎盛一时的皇家寺院。该寺名僧辈出,并在许多历史及文学作品中留下记载。

新乡定国寺始建于北魏,相传权臣高欢为纪念韩陵山大捷,在山顶建庙。历代香火旺盛,高僧辈出。

南阳水帘寺位于淮河之源的桐柏山腹地,是禅宗五大系流中临济宗的重要道场,因寺旁有水帘洞得名。千百年来该寺时遭兵灾匪衰,始建年代已不可考,历代碑刻记载曾多次重修。一九八三年起开始大规模重建修复。

慈云寺座落于巩义市青龙山中,创建于汉明帝永平七年。现存鼓楼、白衣阁、山门、大雄宝殿等遗址和明、清碑刻三十七通。

空相寺位于陕县熊耳山下,古称定林寺,建于东汉永平年间,距今已有近两千年历史。南北朝时期,禅宗祖师达摩在此圆寂并葬于此寺。该寺在北周武帝灭佛和唐武宗灭法两次大规模灭佛时均未逃厄运,且历遭战乱毁坏,历代对该寺多次修复。现仍保留“达摩塔”、“达摩石刻画像碑”等珍贵文物。

就是啊

少林寺原有建筑较多,分布较广。现在少林寺包罗的范围除主体建筑常住院外,还有离寺西不远的塔林,寺西北阜地上的初祖庵,少溪河南岸的南园,钵盂峰下的二祖庵,寺东太室山麓的三祖庵,以及分散在寺周围的古塔、碑刻等。

常住院是少林寺的主体建筑,位于少溪河北岸,院内现存有山门、客堂、达摩亭、自衣殿、千佛殿(毗卢阁)和地藏殿等,常住院自山门至最后大殿南北长300余米,现有面积约4万平方米,分前后六所院落。

山门是少林寺最前面的建筑,创修于清雍正十三年(1735年),额悬“少林寺”黑漆方匾,为清康熙皇帝御书。据《少林寺志》载:此匾原悬于大王殿正门上方,大王殿焚毁后,移于此处,入少林寺山门,是一条宽阔的慢斜坡形雨道,两旁有许多重要的碑刻,有武则天撰文的《大唐天后御制诗书碑》,还有*僧人邵元所撰的息庵禅师道行之碑,碑文反映了邵元和息庵禅师之间的深厚情谊和古代中日人民的友好关系。郭沫若为此曾题诗说:“息庵碑是邵元文,求法来唐不让仁。愿作典型千万代,相师相学倍相亲”。寺内还有《唐秦王告少林寺主教碑》、《唐嵩岳少林寺碑》、《宋苏东坡观音赞》等。另外还有许多著名书法家如米芾、赵孟頫、董其昌、蔡京等人书写的碑刻。这些碑刻不仅是重要的史料,而且都有很高的书法价值。

碑林的尽头是“三大殿”,即天王殿、大雄宝殿和法,堂(即藏经阁),1928年这三座重要建筑都毁于军阀的兵火。除三大殿之外,被大火烧毁的殿堂还有:钟楼、鼓楼、客堂、库房、香积厨、东西禅堂、紧那罗殿、六祖堂、阎王殿和龙王殿,还烧了7棵大柏树和“五品封槐”等。据说,大火蔓延了40余天,这是历史上少林寺最惨重的一次火劫。

新中国成立后,随着旅游事业的发展,有关部门已决定对被毁的建筑进行修缮和整理,天王殿、紧那罗殿、六祖堂、东西禅房和僧院已重修复原。紧那罗殿的护法、妙法、持法三尊4米多高的法身,魁梧地挺立在殿中。六祖堂内恢复了达摩、慧可等禅宗六代祖师朝拜观世音菩萨的一组泥塑。菩萨身后是一组巨型山水图景,表现的是达摩只履归西的故事,寺内的中心建筑——大雄宝殿重建工程于1986年6月完成,1985年7月寺内还新建了拥有14厅的捶谱堂,堂内塑造有坐掸、念经、练功、小洪拳、大洪拳、六合拳、通臂拳、罗汉拳、朝阳拳等204身拳武僧,形像逼真。特别是十三棍僧救唐王、明代小山和尚挂师平倭寇等,英姿飒爽,给少林寺大增风彩。

穿过法堂是方丈室,它的面积约有250多平方米。清乾隆皇帝于十五年(1750年)游祭中岳庙,路过少林寺,当晚即以方丈室为行宫。

方丈室后是达摩亭,又称立雪亭,相传这里是禅宗二祖神光为求佛法、恭候达摩、雪没双膝的地方。檐下有雕花柱,是一座小巧玲珑的单檐庞殿式建筑。此亭建于明代,现石柱上有题记。亭内神龛中供奉铜质达摩坐像。龛上悬有清乾隆皇帝所题“雪印心珠”四字匾。此亭现为寺僧做佛事的场所,内有明万历十七年(1589年)铸造的铜钟及其它鼓、钵等法器。

千佛殿在立雪亭北,又名昆卢阁,创建于明万历十六年(1588年)。至明崇帧三年(1630年)与清乾隆四十年(1775年)先后进行重修,现为硬山建筑。殿内正中的神龛里,供奉昆卢铜佛。殿东端的神台上,有明代汉白玉雕造的南无阿弥陀佛一尊,西墙下供达摩像一尊。殿内东、西和北墙上,绘有彩色壁画“五百罗汉朝昆卢”。画面以山水云气作底衬,并将五百罗汉区别为上、中、下三层,画中罗汉,有的降龙伏虎,有的持钵显法,有的高谈阔论,有的朝觐上尊。形象生动、姿态各异,栩栩如生。

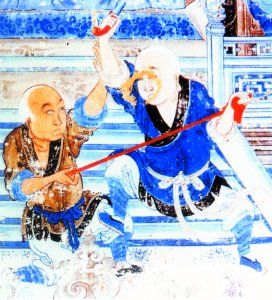

白衣殿位于千佛殿东,清代硬山建筑。因殿内绘有少林拳谱壁画,所以又称“拳谱殿”。殿内神龛中供奉白衣菩萨铜像。南北山墙画有少林寺和尚演武的场面。北墙绘寺僧徒手搏斗图共16组。这些画面生切地再现了古代少林拳的风姿。

地藏殿位于千佛殿西侧,原为清式建筑,近年重修。神龛内塑有地藏菩萨及左右二侍者像。

除以上主要建筑外,少林寺西侧还有塔院等。据记载,从隋代起,少林寺内就有塔院的建置,唐、宋时又加整修。现在塔院内有古塔两座,同建于北宋元祐二年(1087年)为少林寺僧广庆所建。少林寺为千古名刹,中外游人络绎不绝。

| ||||||

| ||||||

| 白马寺六景 | ||

|

|

||

|

| 山门外总占地面积23亩,面向国道有四柱三间石牌坊一座,过牌坊即放生池,有三石拱桥跨池南北,池周围石栏环绕,水中鱼吮残红,善男信女可临池放生。左右两侧绿茵铺地,中心设花池,形成一种风格自然的人间净土。 |  |